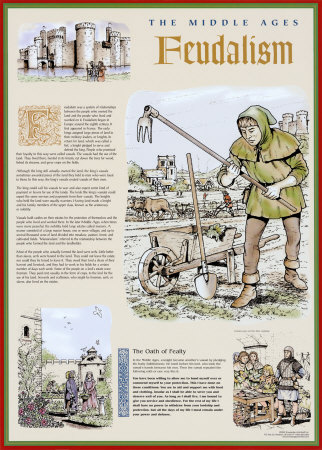

E'

la forma del governo medievale, per la quale il re o l'imperatore o

un grande proprietario terriero, organizza il lavoro dei suoi sudditi

(servi della gleba soprattutto) attraverso una gerarchia di persone

(vassalli) che vengono compensate non mediante denaro ma mediante la

concessione di terre (beneficio). Quando col decadere dell'autorità

regia o imperiale, il beneficio da vitalizio diventa ereditario, e al

godimento delle rendite delle terre si aggiunge l'esenzione delle

imposte (immunità) e il diritto di esercitare pubbliche funzioni

(giurisdizione) si ha il feudo vero e proprio. L'atto con cui un

sovrano o un signore dà in investitura un feudo, è detto omaggio,

in quanto il vassallo gli giura fedeltà, sottoponendosi a

determinati obblighi, primo fra tutti il servizio militare a cavallo.

La terra, mezzo principale di produzione feudale, era di proprietà

dei feudatari. La terra veniva suddivisa dal nobile in appezzamenti

dati in uso perpetuo ai singoli contadini, i quali disponevano di

tutti i mezzi necessari per lavorarla.

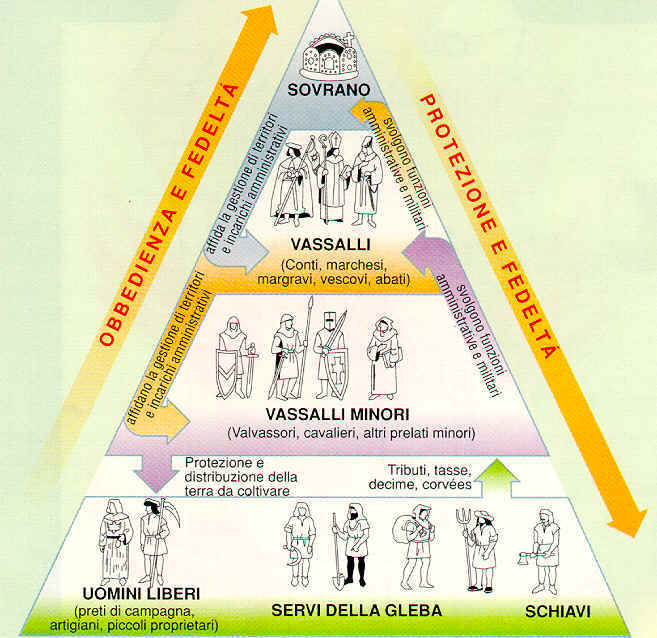

La

società feudale. Si presenta sotto l'aspetto di una grande piramide

con al vertice il re, al centro i feudatari e alla base i servi della

gleba. La classe dei feudatari possiede la terra in proprietà ed

esercita il comando politico-militare, sostituendosi alle funzioni

dello Stato. Il nobile amministra la giustizia per tutti gli abitanti

del villaggio e quindi realizza un supplemento di entrate

extra-agricole; obbliga il villaggio a servirsi dei suoi mulini,

forni, taverne... vietando qualunque forma di concorrenza; impone

tasse sull'attività di scambio, pedaggi sulle strade e ponti; esige

prestazioni di lavoro e imposte ordinarie e straordinarie. In queste

condizioni il ricambio sociale, l'ascesa di gruppi sociali e di

individui è assai difficile e lenta. Fanno eccezione i funzionari

dipendenti dal signore, addetti alle gestione dei domini,

all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico, al

reclutamento...

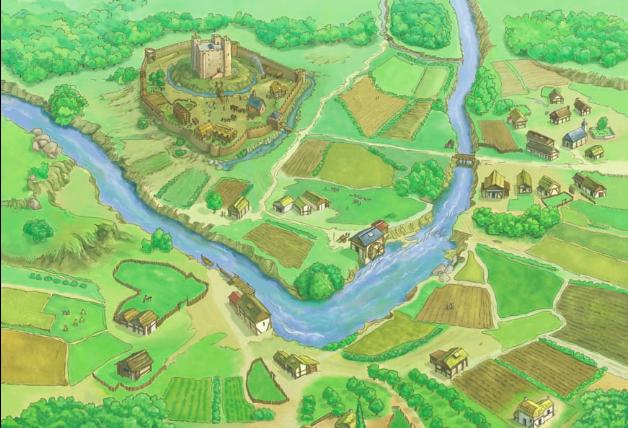

Nei primi secoli dell'Alto Medioevo (476-1000 d.C.) la vita economica dell'Europa occidentale, a causa delle invasioni barbariche, si frantuma in “unità locali relativamente autonome e chiuse”, e si trasferisce nei villaggi rurali, mentre le città assumono la fisionomia più di fortezze che di centri commerciali. L'agricoltura torna a livelli primitivi, poiché i popoli germanici preferiscono l'attività guerriera. La viabilità diventa insicura, il mercato è solo locale, gli scambi in natura.

Sul piano economico:

-il numero degli schiavi era diminuito col diminuire delle capacità belliche dei romani rispetto a quelle dei barbari;

-gli schiavi non avevano alcun interesse a lavorare, mentre i servi della gleba, essendo proprietari di una parte dei mezzi produttivi, lo erano di più, anche se erano sottoposti a vari tributi da parte del signore feudale;

-le invasioni barbariche inducono i liberi contadini piccoli a sottomettersi spontaneamente ai grandi proprietari fondiari.

In pratica si ha: da un lato sostituzione dello schiavismo in decadenza con il servaggio (colonato e servitù della gleba) che è meno disumano ma più generalizzato; dall'altro disgregazione della libera comune agricola, in quanto la proprietà terriera passa nelle mani della nobiltà feudale. Questi due fenomeni si verificano soprattutto in Francia e Italia, perché qui i rapporti schiavistici erano stati molto più duri e intesi.

Il sistema feudale già esisteva sotto i Merovingi in Francia, dopo il crollo dell'impero romano. Quando Carlo Magno diventa sovrano del nuovo Impero d'Occidente, si trova agli inizi dell'800 a governare una società in cui si erano già costituiti i rapporti sociali di tipo curtense, mentre la ricchezza fondiaria era venuta concentrandosi in unità economiche locali, tendenti all'autogoverno politico. Alla sua morte, i vincoli fra il sovrano e i signori (grandi e piccoli) diventano sempre più fragili, mentre si consolidano quelli diretti e personali fra i signori e gli immediati dipendenti. Si pensi al Capitolare di Kiersy, con cui Carlo il Calvo nell'877 riconosce l'ereditarietà dei feudi maggiori e la Costitutio de feudis di Corrado II il Salico con cui nel 1037 si estende lo stesso favore ai feudi minori. Con questi due provvedimenti il feudo diventa, sul piano giuridico, la forma universale del possesso terriero. Nel X sec. esso era già dominante, sul piano economico, nella maggior parte dell'Europa occidentale. Si può anzi dire che la società feudale vera e propria fu caratteristica dei secoli IX e XII. Il suo declino è netto nel XV sec. Il termine “feudo” cominciò ad essere usato, alla fine del sec. IX, per indicare la concessione di beni in cambio di obbligazioni di servizi.